Профессиональный праздник людей научного сообщества был учреждён Указом Президента Российской Федерации 07.06.1999, является официальным и отмечается ежегодно.

8 февраля 1724 года император Петр I (Великий) подписал Указ об образовании Российской Академии наук и художеств.

Наука, изучающая птиц, в том числе биологию, поведение, эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение СОЛОВЬЯ, называется ОРНИТОЛО́ГИЯ – раздел зоологии позвоночных.

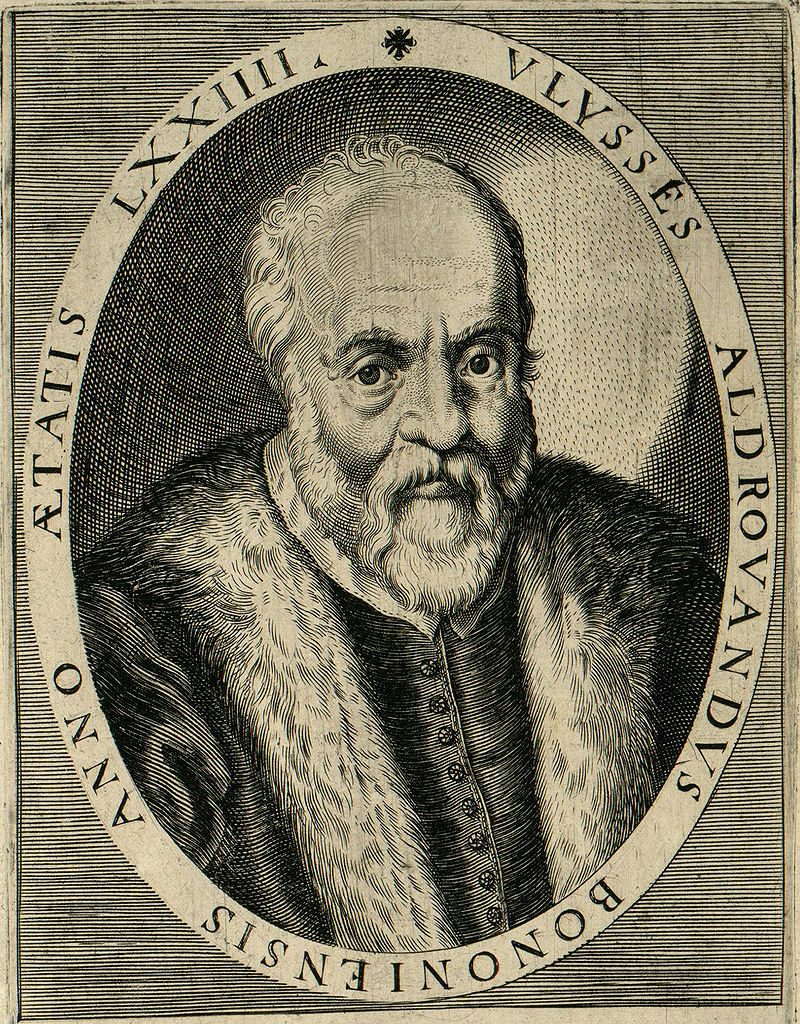

Термин «Орнитология» в конце XVI века ввёл итальянский учёный эпохи Возрождения, гуманист, врач, натуралист, зоолог, ботаник и энтомолог УЛИССЕ АЛЬДРОВАНДИ (1522-1605).

Учёные, посвятившие жизнь изучению птиц: А.Е. БРЕМ, И.К. ШАМОВ, Д.Н. КАЙГОРОДОВ, Л.Б. БЁМЕ, А.С. МАЛЬЧЕВСКИЙ, Е.И. ПАНОВ, В.В. ИВАНИЦКИЙ, И.М. МАРОВА, М.В. ШТЕЙНБАХ и др.

Т.М. МАЛЫХИНА и Л.Е. ПИСАРЕВА, учёные-филологи Курского госуниверситета, в своей статье «Этимологическое исследование наименований соловья в русских народных говорах» объясняют происхождение диалектных слов со значением «соловей» в русских народных говорах. #музейКурскийСоловей#учёныеОрнитологи#ОбыкновенныйСоловей

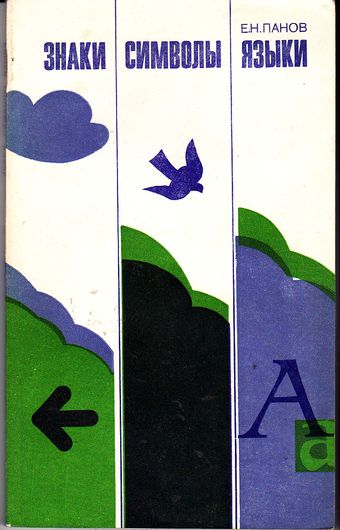

Е. Н. Панов

О чем поет соловей?

Буква есть неделимый звук, но

не всякий, а такой, из которого

может явиться звук осмысленный:

ведь и у животных есть неделимые звуки,

но ни одного из

них я не называю буквою.

АРИСТОТЕЛЬ. Поэтика

При всей своей справедливости эти слова великого античного ученого нуждаются в некотором уточнении. Буква алфавита не есть сам звук, по лишь способ его графического изображения. «Неделимые звуки» — эти мельчайшие кирпичики, из которых складываются все слова и высказывания нашего разговорного языка, — как мы помним, называются фонемами. Сама по себе фонема не обладает собственным значением (и, следовательно, не является знаком), так что ее «осмысленность» проявляется лишь в способе ее употребления, когда мы, комбинируя фонемы друг с другом в соответствии с установленными правилами, получаем из них множество словесных знаков. Например, из сочетания фонем «д» и «а» возникает слово «да», служащее знаком согласия; поменяв эти фонемы местами, мы получим новое слово — «ад», выступающее в качестве знака мифического понятия, созданного человеческим воображением.

Таким образом, все богатство лексики (словарного состава) данного языка определяется, во-первых, перечнем используемых в нем фонем, число которых всегда конечно, и, во-вторых, правилами комбинирования этих фонем при составлении из них осмысленных слов. Но даже действуя в полном соответствии с существующими в языке правилами комбинирования фонем, мы можем получить огромное количество «слов» бессмысленных, лишенных всякого понятийного содержания. Например, придерживаясь правила, что в русском языке нет места для слов, состоящих только из нескольких гласных (или нескольких согласных) фонем, мы тем не менее можем сконструировать множество вполне благозвучных сочетаний из чередующихся гласных и согласных — сочетаний, которые тем не менее не используются в нашем современном языке. Таких «псевдослов» немало в лексиконе каждого маленького ребенка, говорящего, например, «поко» вместо «молоко», «патана» вместо «сметана», «погугай» вместо «попугай» и т. д.

Что же мы видим в результате? Полиглот, владеющий десятком или полутора десятками разных языков, говоря на каждом из них, пользуется набором фонем, свойственных данному языку и не используемых в других языках. Следовательно, спектр фонетических возможностей каждого языка гораздо уже спектра артикуляционных способностей человека, говорящего на этом языке. Использование того или иного набора фонем из всего их разнообразия, доступного человеку, есть результат «соглашения», достигнутого людьми данной нации в процессе становления и развития языка этой нации.

Точно так же и запас слов, формирующих лексику языка, во много раз уступает количеству слов, которые можно было бы создать при свободном (или даже при ограниченном правилами) комбинировании фонем этого языка. Например, в русском языке всего лишь 0,0002% из общего числа возможных комбинаций фонем отобраны «по соглашению» и употребляются в качестве знаков, символизирующих те или иные языковые понятия. Итак, можно сказать, что и на уровне исходных единиц (фонем), и на уровне создаваемых из них знаков язык человека оказывается системой договорной, «конвенциональной».

В условия многовекового договора, служившего основой для создания каждого языка, входило, во-первых, ограничение числа исходных звуковых элементов (мы помним, что в большинстве языков их насчитывается от 10 до 70) и, во-вторых, отбор наиболее несходных между собой словесных знаков ради обеспечения надежности распознавания слов (см. стр. 83). Разумеется, термин «договор» я употребляю здесь скорее в фигуральном смысле, поскольку эволюция языка в значительной мере является процессом стихийным, который можно отдаленно уподобить органической эволюции на основе естественного отбора. Отсюда и «языковое соглашение» выглядит как отбор тех или иных удачных вариантов фонем и их комбинаций последовательными поколениями людей каждой данной нации.

Но, скажете вы, в чем же тогда отличие человеческого разговорного языка от тех способов звуковой сигнализации, которые развивались в эволюции путем естественного отбора и в результате достигли у каждого вида животных определенной степени униформности? Всем ведь хорошо известно, что собаки лают и скулят, кошки мяукают, а гуси гогочут. Нет ли здесь явной аналогии между различиями в столь непохожих друг на друга языках современных народов и наций? Чтобы ответить на этот вопрос, не будем пока вдаваться в обсуждение того, что именно может «обозначать» лай собаки или мяуканье кошки и каковы непроходимые различия между значением нашего слова и информацией, передаваемой звуковыми сигналами у животных. На этом вопросе я уже коротко останавливался в предыдущей главе и буду неоднократно возвращаться к нему в дальнейшем.

Сейчас нам следует покороче познакомиться с одним лишь типом звуковой сигнализации животных, который по богатству используемых звуков и по разнообразию способов их комбинирования может на первый взгляд показаться наиболее сходным с речевыми высказываниями человека.

Я имею в виду пение птиц, среди которых звание первого и лучшего исполнителя у всех европейских народов неизменно отводилось соловью. В чем же секрет столь постоянного успеха этого маленького певца, окрашенного в скромные серовато-бурые тона? Какие преимущества имеет соловьиная песня перед льющимися с неба звенящими переливами полевого жаворонка, перед свистовыми руладами черноголовой славки, перед необычайно красивыми, проникающими в самую душу нежными и прозрачными напевами зарянки?

Ответ, вероятно, состоит в том, что в отличие от песен всех этих прекрасных певцов песня соловья обладает явной и четкой ритмической структурой, которая держится на принципе комбинирования множества контрастирующих друг с другом звуков в достаточно разнообразные, но все же частично предсказуемые конструкции. Имение поэтому в песне соловья мы видим ту меру сочетания уже знакомого (и ожидаемого) с неожиданным, которая отличает истинную музыкальную импровизацию и которая, по мнению американского математика Дж. Пирса, является одним из принципов, лежащих в основе всего искусства человека.

«Совершенно случайный рисунок — увы, также и наиболее скучный, — пишет Дж. Пирс — Для нас они все выглядят одинаково… Непредсказуемость (случайность) желательна с точки зрения разнообразия или неожиданности, но если мы хотим, чтобы рисунок выглядел привлекательно, необходима некоторая упорядоченность. Секрет одновременного использования упорядоченности и случайности искусству известен давно. Очаровательный эффект в калейдоскопе достигается тем, что случайное расположение кусочков цветного стекла отражается несколькими зеркалами и получающийся при этом узор имеет симметрию шестого порядка».

В отличие, скажем, от черноголовой славки, в прекрасной песне которой отдельные свистовые звуки плавно и незаметно переходят один в другой, создавая каждый раз неповторимый музыкальный рисунок, напевы соловья состоят из множества дискретных «нот», разделяемых четкими паузами и отличающихся друг от друга по длительности, высоте и амплитуде. Эти исходные звуковые кирпичики-ноты, из которых строится соловьиная песня, объединяются с точно такими же нотами в «колена» (или «фразы»), тогда как последние, комбинируясь самым причудливым образом, дают огромное разнообразие песенных вариантов (рис. 16). Время звучания каждого такого варианта занимает от 2,5 до 4,5 секунды, затем следует пауза длительностью от 2 до 3,5 секунды, и соловей поет следующий вариант песни.

Самец начинает понемножку петь еще во время весеннего перелета со своих зимовок в Экваториальной Африке к местам гнездования в Европе и Азии. Вернувшись на родину, каждый самец занимает собственный индивидуальный участок и поджидает здесь прилета самок. Уже в это время песня соловья звучит почти без перерыва с предзакатных часов и до наступления утра. Реже соловьиное пение слышится днем. Найдя себе подругу, самец продолжает столь же щедро расточать свои чудесные напевы, пока самка занята перестройкой гнезда и насиживанием яиц. С вылуплением птенцов самец поет уже значительно реже, и примерно к середине июля соловьиные хоры постепенно стихают. Если учесть, что за час поющий самец произносит свыше 500 песен, а за короткую летнюю ночь – не менее 3500, то на протяжении всего периода размножения каждый маленький певец успевает спеть никак не меньше полумиллиона песенных вариантов.

В конце прошлого и в первой четверти нашего века в России большой популярностью пользовалась так называемая «соловьиная охота». В то время среди любителей природы было немало тонких знатоков соловьиного пения.

Когда натуралисту-птицелову удавалось поймать какого-нибудь выдающего певца, этот соловей порой на несколько лет становился центром внимания всех поклонников маленькой серовато-бурой птички. Нюансы в пении каждого такого соловья служили в среде этих прекрасных знатоков русской природы предметом столь же детального и многостороннего обсуждения, какому подвергается среди меломанов исполнительское мастерство известного пианиста или скрипача. Существовала богатая и разнообразная терминология для обозначения колен соловьиного пения. Среди них различались, например, такие колена, как «катушка», «гремушка»; стукотни – «перебивная», «дятловая», «юлиная»; свисты – «смирновский», «визговой», «польский», «подъемный»;дудки – «трелевая», «светлая», «водопойная», «лягушачья» и т. д.

В зависимости от того, какие из этих колен были наиболее характерны для прослушиваемого певца, его относили к одному из множества известных «сортов» – к «новосильским», «графским», «свистовым», «польским со свистовым ходом».

Известный русский натуралист И. К. Шамов, автор прекрасной, поэтической книги «Наши певчие птицы», так описывает впечатление, которое производило на слушателей пение одного из знаменитых московских соловьев: «Лучшая птица «графского» сорта, за все время как он держался в охоте, была в 1874 г. у известного в то время охотника К. П. Смежанского; она была выставлена на публику в трактире «Прага» у Арбатских ворот и массу охотников собирала около себя своим выдающимся пением, стукотнями и дудками. И надобно было слышать, как исполняла птица эти песни… В жар и озноб бросало охотников, слушавших ее дудки и стукотни!»

Сегодня зоологи, исследующие поведение животных, располагают новейшей, совершенной аппаратурой, которая позволяет не только записывать звуки, но и переводить их в форму видимых изображений. И теперь мы можем попытаться достаточно точно и объективно оценить, как именно сочетается в песне соловья удивительное разнообразие звуков, радующее нас свежей новизной того или иного напева, с несомненной упорядоченностью мотивов, придающей импровизации нашего маленького певца качества подлинного музыкального произведения.

Однажды во время экспедиции по западным предгорьям Алтая мы решили остановиться на ночлег у берега живописной речушки, извилистое русло которой местами почти полностью скрывалось в густых зарослях ивняка. Плотно поужинав ведром великолепной ухи, мы стали

прислушиваться к пению множества соловьев, поделивших между собой обширные участки окружающего реку кустарника. Один из певцов заливался прямо перед нашей палаткой. Я взял портативный магнитофон и под покровом сгустившихся сумерек подошел почти вплотную к поющему соловью. Простояв неподвижно около 40 минут, на протяжении которых птичка ни разу не переменила своего первоначального места, я записал, как выяснилось позже, 240 последовательных вариантов ее песни. Когда, вернувшись в Москву, я и мои коллеги получили изображения всех этих песен и подсчитали число тех исходных звуков, из которых соловей компоновал свои мелодии, то оказалось, что на протяжении сорокаминутной записи их было 256. Поскольку соловей не переставал извлекать новые «ноты» из своего вибрирующего горлышка до самого конца звукозаписи, можно было думать, что его возможности далеко не исчерпываются полученным нами перечнем исходных простейших звуков.

Из 240 записанных песен только 11 имели своих абсолютных «двойников». Таким образом, в нашей записи оказалось 229 различных песенных вариантов. Правда, среди них многие песни имели сходство с другими. Когда мы стали считать «одинаковыми» те песни, которые совпадали по числу и характеру фраз, но отличались по количеству нот в той или иной фразе, то стало возможным оценить число «разных» вариантов цифрой 122. Если же еще более огрубить степень сходства между отдельными песнями, рассматривая, например, состоящую из одной фразы песню в качестве незаконченной и «однотипной» с другими, начинающимися с такой же фразы, то число различных вариантов снизится до 74.

Большинство из этих 74 вариантов были спеты по 2-3 раза, но некоторые повторялись в записанной мною последовательности 8 и даже 11 раз. О чем это говорит? Мы видим, что разнообразие напевов соловья очень велико, но не беспредельно. Если бы птичка компоновала исходные «ноты» совершенно случайным образом, то общее число доступных ей вариантов песен выражалось бы почти астрономической цифрой — 4.194.922.360! При таком числе вариантов вероятность повторной встречи хотя бы одного из них среди 240 песен была бы ничтожно мала. На самом же деле 58 из 74 вариантов встречены в нашей записи более чем по одному разу, а некоторые — даже более 10 раз. Это значит, что соловей не только импровизирует, создавая по ходу своего пения новые комбинации известных ему нот, но и способен вновь и вновь возвращаться к уже готовым, «апробированным» вариантам, лишь немного разнообразя их звучание (например, меняя число нот в той или иной фразе или же добавляя к однажды спетому варианту одну, две или три фразы).

Оказывается, эта маленькая птичка величиной с воробья обладает превосходной памятью. Она не только способна запомнить pi абсолютно точно воспроизвести в любое время каждый из многих десятков песенных вариантов, включающих в себя до 15 и более исходных нот 5-6 разных типов. Соловей также держит в памяти и может повторить когда угодно целые группы таких сложнейших вокальных конструкций, включающие до 6 песенных вариантов. И это не просто механическое запоминание, поскольку при повторении подобных группировок из нескольких песен последние могут меняться местами. Например, сначала птица выстраивает различные напевы в порядке 1-2-3-4, потом воспроизводит еще 20-30 других песен, после чего вновь повторяет начальную группировку, но уже в ином порядке — скажем, 1-4-3-2 или же 1-3-2-4.

Создавая по ходу своей импровизации все новые и новые варианты напевов, соловей комбинирует исходные ноты не кое-как, а руководствуется при этом вполне определенными «правилами» и «запретами». Он выбирает из своего обширнейшего репертуара исходных звуков те или иные ноты с подходящими к случаю акустическими характеристиками.

Наиболее интересен в этом смысле «принцип контрастности» соседствующих фраз. Это значит, что, если, например, вторая фраза данной песни составлена из коротких высокочастотных нот, то следующая, третья фраза будет скорее всего содержать в себе продолжительные и низкочастотные звуки. Кроме того, по характеру каждой ноты мы можем довольно определенно предсказать, будет ли она служить материалом для конструирования начальной, срединной или конечной фразы песни. В частности, поты начальных фраз — это обычно продолжительные звуки без частотной амплитуды и с узким звуковым спектром, тогда как ноты конечных фраз, как правило, представляют собой короткие сигналы с широким звуковым спектром или с резкими перепадами частоты от начала к концу сигнала. Здесь, правда, необходимо подчеркнуть, что все эти правила далеко не абсолютны и порождаемые ими запреты не слишком сильно ограничивают возможности комбинирования нот, используемые соловьем.

Мы видим, что на первый взгляд организация песен соловья во многом напоминает структуру человеческой речи. И там и тут существуют исходные звуковые «кирпичики» (фонемы — в речи, ноты — в песне), из которых путем их комбинирования создаются достаточно длинные и сложные конструкции.

Можно было бы пойти дальше и уподобить песенный вариант слову, а повторяемую группировку из нескольких вариантов — предложению. Поскольку число исходных нот в песне соловья весьма велико, а возможности их комбинирования ограничены лишь в небольшой степени, птица может создавать огромное количество дискретных «слов» и «предложений», запоминать их с абсолютной точностью и использовать в дальнейшем.

В этом смысле здесь есть внешняя аналогия с тем свойством нашего языка, которое называется открытостью, или продуктивностью. Благодаря этому качеству мы можем строить сколь угодно большое число разных высказываний из небольшого запаса элементарных звуковых единиц — фонем.

Но когда мы говорим о продуктивности человеческого языка, то имеем в виду возможность создавать новые осмысленные высказывания. Они служат в нашем языке знаками каких-то реальных событий, ситуаций или явлений, а нередко и знаками воображаемых мысленных конструкций (например, мифических представлений человека или новых, еще непроверенных научных гипотез). В этом смысле продуктивность тесно связана с несколькими другими характерными особенностями человеческого языка, которые принято называть универсалиями (поскольку эти особенности свойственны всем без исключения современным языкам человека независимо от их фонетического, лексического и грамматического своеобразия).

Известный американский лингвист Ч. Хоккет недавно составил перечень из 16 таких универсалий. Я назову здесь лишь немногие из них, о которых уместно вспомнить в связи с нашим сопоставлением песни соловья и человеческой речи.

Семантичность нашего языка состоит в том, что звуки речи передают строй мыслей говорящего, выраженных в словесных понятиях. Примерно в том же смысле можно говорить о дуальности (буквально — двойственности) языка, в силу которой понятия и грамматические конструкции, рождаемые обученным мозгом человека, в процессе речи воплощаются во множество комбинаций, строящихся из сравнительно немногих фонем.

Уклончивость языка состоит в возможности создания ложных высказываний — например, когда один из собеседников сознательно обманывает другого. Уклончивость, в свою очередь, невозможна без перемещаемости, которой я касался уже неоднократно. И наконец, необходимо упомянуть еще об одном важном свойстве нашего языка — рефлексивности. Благодаря ему мы можем делать множество высказываний по поводу других высказываний, как наших собственных, так и услышанных нами от других лиц. Простейшим примером может служить такая, например, фраза: «То, что вы говорите, не соответствует действительности. Вы глубоко ошибаетесь!»

Вполне очевидно, что ни одно из этих свойств нашего языка не находит себе места в соловьиных трелях. Но о чем поет соловей в своих песнях, столь разнообразных и изощренно построенных? Если вопрос вообще может быть поставлен таким образом, то ответ должен быть: «Обо всем и в то же время — ни о чем».

По своему биологическому смыслу пение соловья не имеет ровным счетом никаких преимуществ перед не слишком благозвучным «кукареку» домашнего петуха, которому, по словам известного немецкого орнитолога О. Хейнрота, можно дать единственно возможную расшифровку: «здесь есть петух».

Самец соловья, вернувшийся с места зимовки и занявший индивидуальный участок (территорию, как говорят зоологи), совершенно бессознательно извещает своим пением других самцов о том, что это место уже занято. Если бы соловьи обладали языком, они могли бы перевести бесконечную песню владельца участка так: «Здесь уже есть один самец, и нам здесь делать нечего».

Когда ту же песню слышит вернувшаяся с зимовок соловьиха, она истолковывает чудесные трели примерно следующим образом: «Здесь уже есть самец. Почему бы не вступить с ним в законный брак?».

Но, как мы помним, самец соловья начинает петь еще во время весеннего пролета, когда он не готов ни к занятию территории, ни к приобретению подруги. В данном случае его пение свидетельствует лишь о физическом благополучии птицы и о том, что под влиянием удлиняющегося светового дня в ее крови накапливаются половые гормоны. Пленяющие человека соловьиные рулады перестают быть необходимым средством коммуникации и в тот период, когда супруга нашего неутомимого певца насиживает яйца. Более того, хотя самец поет обычно на некотором удалении от гнезда, для изощренного хищника (каковым, в частности, может оказаться коллекционер птичьих яиц) это нескончаемое пение может указать на присутствие поблизости желанного гнезда с кладкой.

Можно задать вопрос: какие же преимущества дают соловью богатство и разнообразие его песен с их сложной внутренней структурой перед другими, гораздо менее искусными певцами? В то время как соловей на протяжении всей ночи так и эдак комбинирует сотни известных ему нот, создавая подлинные чудеса музыкальной импровизации, в соседних тростниках ему непрерывно вторит монотонное, бесконечное «зер-зер-зер-зер-зер…». Это поет обыкновенный сверчок — птичка чуть меньше соловья, столь же скромно окрашенная и мало чем отличающаяся от знаменитого певца по своему образу жизни. И все те потребности, которые удовлетворяются в общении соловьев с помощью сотен несходных нот и тысяч различных напевов, не менее успешно обслуживаются у речных сверчков одним единственным звуком «зер», повторяемым раз за разом с завидным постоянством. По существу, именно этот удивительный парадокс прекрасно отражен в следующих строках А. С. Пушкина:

В лесах, во мраке ночи праздной,

Весны певец разнообразный

Урчит, и свищет, и гремит;

Но бестолковая кукушка,

Самолюбивая болтушка,

Одно ку-ку свое твердит…

Но если песня соловья по своей информативности ничем не отличается от стрекотания сверчка или кукования кукушки, то как можно объяснить столь огромные излишества в песне нашего общего любимца? По этому поводу можно сказать немало, упомянув, прежде всего, что разбираемый случай не исключение в органическом мире. Вспомним, например, тончайшую красочную мозаику на крыльях бабочек и подумаем, могут ли все причудливые детали этого замечательного рисунка выполнять какую-то определенную биологическую функцию, например, служить для опознавания самцами самок своего биологического вида. Нидерландский этолог И. Тинберген проделал 50 000 опытов, в которых самцам бабочки бархатницы предлагались движущиеся модели самок, окрашенные в самые различные цвета — от чисто белого до угольно-черного. В числе этих моделей испытывались и такие, у которых на топкую бумажную основу были наклеены настоящие буроватые крылья самок бархатниц со всеми их жилками, каемками и глазчатыми пятнышками.

Оказалось, что самцы охотнее всего реагируют не на «натуральную», а на черную модель, тогда как макеты с настоящими крыльями вызывают такое же число реакций, как ярко-красные модели, не имеющие ничего общего с естественной окраской этих бабочек. Н. Тинберген пришел к выводу, что изощренная окраска самок бархатниц не играет никакой роли в опознавании их самцами, о чем можно было догадаться и заранее, принимая во внимание особенности строения глаза бабочки, который вообще не приспособлен для различения тонких деталей формы и очертаний мелких цветовых пятен.

Этот вывод имеет общее биологическое значение, вновь подтверждая известную мысль, что далеко не все признаки организма выполняют какую-то определенную биологическую функцию. Многие из них возникают как побочный эффект действия тех или иных генов, прямая задача которых состоит в обеспечении других, фундаментальных и незаменимых функции организма.

Если вернуться к пению птиц, то источником излишеств в их многообразии может служить свойственная многим видам способность к акустическому обучению. Когда попугай, живущий в клетке, обучается «говорить», мы становимся свидетелями появления именно таких излишеств, поскольку заученные птицей слова человеческой речи не дают ей каких-либо существенных преимуществ в общении с хозяином или с себе подобными. Это лишь частный случай проявления способности к звуковому обучению, столь характерной для многих птиц (особенно певчих) и отдаленно напоминающей способность человека обучаться навыкам речи. Конечно, есть немало видов птиц, у которых вся их вокализация является всецело врожденной, а «качество» произносимых ими песен улучшается с возрастом лишь за счет упражнения голосовых органов. Чтобы молодой петушок научился в совершенстве произносить свое «кукареку», ему нет необходимости слышать других, умелых петухов и достаточно слышать лишь самого себя. Петушок, с детства лишенный слуха, возможно, и не научится кукарекать совершенно правильно.

Что касается зяблика, то ему для правильного формирования песни необходимо обучение у взрослых зябликов с «поставленным» голосом. Будучи с рождения изолирован от общества себе подобных, зяблик сможет выработать лишь несовершенную песню, сходную с нормальной песней лишь отдельными чертами ритмики.

У птиц, подобных зяблику, обучение правильной видовой песне завершается в первый год их жизни. Но существует множество видов-имитаторов, самцы которых сохраняют способность обучаться новым для них звукам на протяжении всей жизни. Песня таких видов необычайно разнообразна, и это разнообразие увеличивается у каждого самца год от года.

Подобно тому как живущий в клетке попугай вновь и вновь радует хозяина расширением своего лексикона; черная каменка ежегодно пополняет свой словарь голосами прочих птиц, которых она слышит во время зимовок или в местах своего гнездования. Я насчитал в песнях этого вида имитации голосов более чем 30 других видов птиц, не только певчих, таких, как щегол и синица, но и совершенно отличных от каменки по строению своих голосовых органов: воронов, соколов, куликов, удода и т. д. Среди птиц, голоса которых черные каменки используют в качестве «моделей» для подражания, есть такие, чьи звуки имитируют все самцы черной каменки. Вместе с тем каждый самец имеет и свои излюбленные модели, которым другие самцы или вообще не подражают, или подражают несравненно реже. В результате даже живущие бок о бок самцы каменки располагают различными репертуарами. Коль скоро песенный лексикон разных самцов у птиц-имитаторов складывается под постоянным влиянием окружающей их акустической среды, а эта среда неодинаковым образом изменяется в индивидуальной жизни каждого самца, то здесь нет места тому «договорному стандарту» звуковых сигналов, который определяет их общеупотребительность и общепонятность в человеческом языковом коллективе. Но в этом и нет необходимости поскольку (как мы уже видели при попытке оценить информативность песни соловья) слагающие эту песню сигналы сами по себе не несут никакого смыслового значения. Для тех потребностей общения, которые обслуживает песня птиц, вполне достаточно, чтобы все самцы данного вида пользовались общей ритмической и частотной схемой пения, в то время как исходные звуковые элементы, воплощающие эту схему, могут быть достаточно различными у разных особей. И такое несходство, разумеется, но нарушает процессов коммуникации.

Песня соловья, несомненно, складывается под влиянием длительного обучения, и многие звуки соловьиной песни формируются на основе имитации голосов других птиц. Это было хорошо известно мастерам «соловьиной охоты», которые сознательно вырабатывали у своих питомцев ту или иную манеру пения. Владельцы знаменитых певцов, стоивших иногда до 2000 рублей, нередко соглашались принимать на обучение молодых соловьев. За право повесить клетку с необученным соловьем рядом с прославленным соловьиным маэстро была установлена весьма высокая такса — 5 рублей в час и 15 рублей в неделю. Чтобы соловей включил в свой репертуар фразу, называвшуюся «юлиной дудкой», рядом с его клеткой вешали другого признанного певца — лесного жаворонка (народное название этой птицы — юла).

В песнях хороших соловьев птицеловы выделяли и другие, высоко ценившиеся имитативные фразы — подражание синице, овсянке, «кукушкин перелет», «дятловую стукотню», «голубковую» и «лягушачью» дудки и т. д. По этому поводу И. К. Шамов писал следующее: «Наши соловьи отлично кричали лягушками, тремя песнями — кваканье, дудка вроде червяковой (червячок — народное название одной из певчих птиц, обыкновенного сверчка) россыпи и гремушка, волчковой дудкой и раскатом. Волчковая дудка — это превосходная светлая дудка, одна стоит нескольких песен, одна украшает птицу и ставит ее высоко в охоте. Она принадлежит птице хвойного леса, поползню или волчку; в соловье бывает лишь редко и мало кому известна из охотников…»

Итак, и у соловьев, как и у черных каменок, каждый самец располагает своим собственным репертуаром нот, из которых он компонует только ему свойственные фразы и напевы. Разумеется, все соловьи, живущие в одной местности, обладают и общими для них звуками, что позволяет птицам узнавать по голосу себе подобных и улаживать свои несложные территориальные и брачные отношения. И если только в мелодиях одного соловья, спетых на протяжении каких-то 40 минут, удается выделить свыше 250 исходных нот, то суммарное число разных нот, используемых всеми соловьями данной популяции, несомненно, намного превысит эту цифру. Количество таких нот может оказаться почти неисчерпаемым, и в этом еще одно отличие соловьиной песни от человеческой речи, где число исходных фонем не только конечно, но и сравнительно невелико.

Песня соловья, как мы видели, не является случайным набором звуков. Это достаточно определенно организованная система, состоящая из единиц разных структурных уровней (нота, фраза, напев, повторяемая группа напевов), причем сами эти единицы связаны друг с другом на основе некоторых достаточно определенных правил. Такие правила и порождаемые ими запреты в какой-то степени аналогичны синтаксису нашего языка. Но значит ли все это, что песня соловья может расцениваться как источник достаточно сложных и содержательных сообщений?

Наблюдения зоологов дают отрицательный ответ на этот вопрос. Мы располагаем также данными о том, что системы, подобные по своей структуре соловьиной песне, не всегда являются системами, «передающими значение». Хорошим примером может служить музыка.

Всякое музыкальное произведение состоит из единиц разного уровня (нот, аккордов, каденций, тем), выстраиваемых в определенном порядке в соответствии с правилами музыкального синтаксиса. Эти правила различны для разных жанров музыки, и именно их существование позволяет вычислительной машине «сочинять» так называемую стохастическую (или случайную) музыку из заданного ей набора единиц. Еще Моцарт составил перечень определенным образом пронумерованных музыкальных таков и нескольких простых правил их соединения. «И если,пишет Дж. Пирс, — в соответствии с этими правилами соединять случайно выбранные (хотя бы бросая для этого кости) такты, то даже полный профан сможет «сочинить» почти неограниченное число маленьких вальсов, которые звучат как нечто вроде своеобразно «неорганизованного» Моцарта». И все же единицы, из которых состоит музыка, не являются знаками, в каком-то смысле подобными словам или высказываниям нашего языка.

Хотя произведение музыкального искусства обычно обладает для слушателей тем или иным «значением» и служит средством коммуникации между ними и автором, это значение совершенно иного рода, чем то, которое заключено в любом словесном сообщении. По мнению Э. Бенвениста, в рамках каждого произведения искусства, в том числе музыкального, «…его создатель свободно устанавливает оппозиции (оппозиция — здесь сознательное противопоставление одних элементов другим, например, гласных — согласным, одной музыкальной ноты — другой и т. д.) и значимости, самовластно распоряжается их игрой, не ожидая заранее ни «ответа», пи противоречий, которые ему придется устранять, а руководствуясь только внутренним видением, которое он должен воплотить в соответствии с какими-то осознанными или неосознанными им критериями, которые сами найдут выражение лишь в композиции в целом… Процесс означивания в искусстве, таким образом, никогда не опирается на какое-либо соглашение, которое одинаково понималось бы отправителем и получателем».

В этом важное отличие «языка» музыки от разговорного языка, для которого опорной точкой является именно «коллективный договор» об использовании ограниченного количества языковых знаков-символов.

С моей точки зрения, песня соловья по своей структуре обнаруживает наиболее близкую аналогию со случайной музыкой. Эта мысль вовсе не является новой. Еще в середине 60-х годов венгерский орнитолог и музыковед Петер Секи заложил основы так называемой орнитомузыкологии. Проигрывая с очень малой скоростью магнитофонные записи песен полевого жаворонка, иволги и других птиц, ученый обнаружил в их напевах явное сходство с народными мелодиями и со звучанием народных инструментов. Не птичье ли пение послужило для человека первым стимулом к созданию музыкального искусства?

Что же касается вопроса о том, существует ли какая-нибудь эволюционная преемственность между вокальной коммуникацией птиц и языком человека, то здесь ответ может быть только отрицательным.

Е.Н. Панов Знаки символы языки. М., «Знание», 1980, стр. 145-160